In einem früheren Beitrag hatte ich dargestellt, wie man mit Zinsderivaten wesentliche Eigenschaften von Grundgeschäften (z.B. Darlehen) verändern kann, ohne dass bei dem Grundgeschäft selbst vertragliche Änderungen vorgenommen werden müssen. Dies ist z.B. dann nützlich, wenn der Modifikation des Grundgeschäfts vertragliche, (steuer-)rechtliche oder sonstige operative Hindernisse entgegenstehen.

Daraus folgt jedoch nicht, dass der Einsatz von Derivaten so etwas wie eine grundsätzliche Gewinngarantie verspricht. Vielmehr handelt es sich um einen bilateralen Vertrag, bei dem dem Gewinn der einen Partei immer auch ein spiegelbildlicher Verlust der anderen Partei gegenüber steht.

Dennoch hält sich im akademischen Bereich hartnäckig die Ansicht, dass Zinsswaps eine “Win-Win-Situation” für beide Seiten erzeugen könnten. Man beruft sich dabei auf die Theorie des komparativen Kostenvorteils von David Ricardo. Dieser Behauptung werden wir heute einmal auf den Grund gehen.

Ausgangsidee von Ricardo

In seiner Veröffentlichung Principles of Political Economy and Taxation im Jahre 1817 beschäftigte sich Ricardo u.a. mit der Frage, ob durch eine bessere internationale Arbeitsteilung ein höheres Wohlstandsniveau für alle beteiligten Nationen erreichbar ist.

Zwei Länder und zwei Produkte

Ricardos Überlegungen lauteten in etwa so:

- Wir nehmen zur Vereinfachung an, es gebe nur zwei Länder (A und B), die beide nur 2 Produkte (Äpfel und Milch) herstellen. Die Überlegungen lassen sich später auf beliebig viele Länder und Produkte verallgemeinern.

- In Land A gibt es 10 Obstbauern, die pro Jahr jeweils 200kg Äpfel produzieren, und 8 Milchbauern, die pro Jahr jeweils 50hl Milch erzeugen.

- In Land B gibt es 50 Obstbauern, die pro Jahr jeweils 300kg Äpfel produzieren, und 10 Milchbauern, die pro Jahr jeweils 60hl Milch erzeugen.

- Wir nehmen zudem an, dass die Produktion in jedem Land beliebig zwischen Äpfeln und Milch verschoben werden kann. So könnte z.B. in Land B im nächsten Jahr ein Obstbauer auf Milcherzeugung umstellen. Dadurch würde die Apfelernte in Land A um 200kg sinken und die Milchproduktion um 50hl steigen.

Tabellarisch können wir die Ausgangssituation wie folgt zusammenfassen:

[table id=10 /]

Relative und nicht absolute Produktivität entscheidend

Es fällt zunächst auf, dass die Bauern in Land A sowohl bei der Obst- als auch bei der Milcherzeugung eine niedrigere Pro-Kopf-Produktivität haben. Nach weitläufiger Ansicht dürften sie also bei Öffnung ihrer Märkte “keine Chance” gegen die Wettbewerber aus Land B haben. Ricardo hält dem jedoch entgegen, dass es (anders als noch von Adam Smith angenommen) nicht auf die absolute sondern auf die relative Produktivität ankommt.

Volkswirte sprechen in diesem Zusammenhang von den sog. Opportunitätskosten – gemeint ist damit: Auf wieviel kg Obst muss jedes Land verzichten, wenn es einen zusätzlichen hl Milch erzeugen will?

In Land A wären dies wie zuvor dargestellt 200kg Obst pro 50hl Milch – oder wenn man den Bruch entsprechend vereinfacht 200kg/50hl = 4kg/hl. In Land B beliefen sich die Opportunitätskosten analog auf 300kg pro 60hl oder 5kg/hl.

Der zusätzliche Hektoliter Milch kostet – in Obst gemessen – in Land B also mehr als in Land A. Land A – so Ricardos Folgerung – solle sich auf die Milcherzeugung spezialisieren und Land B auf die Obsterzeugung. Nehmen wir an, in Land A würden 3 der bisherigen Obstbauern auf Milch umstellen und in Land B würden 3 der bisherigen Milchbauern auf Obst umstellen. Dann ergäbe sich ohne eine etwaige Mehrarbeit oder Mehrnutzung sonstiger Produktionsfaktoren folgendes Tableau:

[table id=11 /]

Ein “Swap” muss her

Es wird also insgesamt sowohl mehr Milch als auch mehr Obst erzeugt. Nun müssen sich die Länder “lediglich” noch darauf einigen, wie sie die gesamte Mehrproduktion untereinander aufteilen möchten. Im vorliegenden Beispiel hat Land A im Vergleich zur Ausgangssituation zwar mehr Milch, ihm felhen jedoch 600kg Obst. Denkbar wäre z.B., dass Land A einen Teil seiner überschüssigen Milch gegen Obst mit Land B austauscht.

Land A produziert in diesem Sinne also einen Teil der Milch für Land B, während Land B einen Teil des Obstes für Land A produziert. Dies hat in der Tat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem IBM-Weltbank-Swap aus Teil 1, bei dem IBM ja auch Schulden der Weltbank bediente und die Weltbank umgekehrt Verbindlichkeiten von IBM. Ricardo sprach damals in diesem Zusammenhang natürlich nicht von der Notwendigkeit eines Swaps, sondern von Freihandel.

Übertragung auf heutige Swap-Geschäfte

Mit dem Wachstum der Derivatmärkte fiel findigen Ökonomen auf, dass sich die Betrachtung komparativer Kostenvorteile nicht nur auf die Milch- und Obstproduktion anwenden ließ, sondern auch auf unterschiedliche Finanzierungskonditionen bei der Aufnahme variabler und fester Darlehen.

Das folgende Beispiel entstammt dem “Hull“. Angenommen, wir haben zwei Unternehmen A und B. Jedes der Unternehmen möchte 10 Mio. EUR aufnehmen. Die folgende Tabelle fasst die Konditionen zusammen:

[table id=12 /]

Wir gehen davon aus, dass Unternehmen B am liebsten ein festverzinsliches Darlehen aufnehmen würde, das bonitätsstärkere Unternehmen A hingegen ein variabel verzinsliches Darlehen. Es fällt auf, dass Unternehmen B im Vergleich zu A für ein festverzinsliches Darlehen einen höheren Aufschlag (1,2 Prozentpunke) zahlen muss, als für ein variabel verzinsliches Darlehen (0,7 Prozentpunkte).

Unternehmen A hat daher einen komparativen Finanzierungsvorteil bei der Aufnahme von Festzinsdarlehen, Unternehmen B hingegen bei der Aufnahme von variablen Darlehen. Beide Unternehmen können somit genau den Darlehenstyp vergleichsweise günstig aufnehmen, den sie gerade nicht präferieren. Abhilfe schafft auch hier wieder ein Zinsswap:

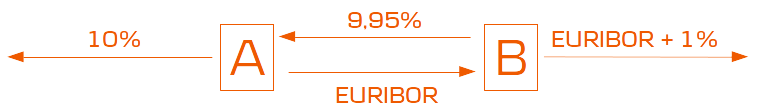

- A nimmt ein Festzinsdarlehen zu 10% p.a. auf.

- B nimmt ein variabel verzinsliches Darlehen für 6M + 1% auf.

- A und B schließen einen Swap ab, in dem B dem A 9,95% fix zahlt und 6M EURIBOR erhält.

Die folgende Abbildung fasst den Swap und die Darlehensaufnahmen noch einmal zusammen:

Per Saldo haben beide Parteien durch den Swap ihre Wunschfinanzierung zu günstigeren Bedingungen erhalten als in der ursprünglichen Konditionentabelle.

Unternehmen A zahlt 6M EURIBOR + 0,05%, spart mithin 0,25 Prozentpunkte im Vergleich zur direkten Aufnahme eines variablen Darlehens. (Genau genommen spart A noch etwas mehr, denn die Tageszählweise für EURIBOR ist i.d.R. ACT/360, während die Zinstage auf der Fixseite üblicherweise mit 30E/360 gezählt werden – aber diese Details sollen uns jetzt nicht interessieren).

Unternehmen B zahlt 9,95% direkt an A und 1% verbleibenden Aufschlag (auch hier mit leicht anderer Tageszählweise) aus den durchlaufenden EURIBOR-Strömen, insgesamt also 10,95% im Vergleich zu 11,2% bei direkter Aufnahme eines Festzinsdarlehens.

Kritik an der Win-Win-Darstellung

Der Swap führt also tatsächlich dazu, dass beide Parteien eine bessere Finanzierung erhalten. Weshalb soll das Modell in der Realität nicht funktionieren? Mir fallen auf Anhieb folgende Einwände ein:

Kräftverhältnis zwischen den Kontrahenten

Bereits gegen die ursprüngliche Argumentation von Ricardo hat es zahlreiche Einwände gegeben. Ricardo ließ z.B. die Frage offen, wie der Spezialisierungsgewinn aufgeteilt werden sollte. Implizit wird immer davon ausgegangen, dass die beteiligten Akteure auf Augenhöhe verhandeln und sich auf eine faire Aufteilung des Gewinns einigen – was immer auch “fair” in diesem Zusammenhang bedeuten mag…

Davon kann aber in der Realität nicht immer ausgegangen werden. Dies gilt für das Swap Beispiel natürlich auch – insbesondere dann, wenn als Intermediär eine Bank auftritt, die naturgemäß einen deutlichen Informationsvorteil hat:

- Nur die Bank kennt und setzt die Finanzierungsbedingungen von Unternehmen A und B. Die beiden Unternehmen selbst stehen in der Realität nicht in Kontakt zueinander. Daher kennen sie die realisierbare Gewinnspanne nicht.

- Die Unternehmen haben zudem auch nur in den seltensten Fällen die Möglichkeit, die Marktgerechtigkeit des angebotenen Swaps eigenständig zu beurteilen.

Referenzpunkt für die Gewinnbetrachtung

Ein weiterer Hinweis bezieht sich auf die Perspektive, aus der ein Gewinn für die beteiligten Parteien festgestellt wird. Das Modell besagt, dass die beteiligten Parteien durch den Swap im Vergleich zur Ausgangssituation (ursprüngliche Konditionentabelle) und mit Blick auf die damals vorherrschenden Präferenzen (fixe oder variable Darlehensaufnahme) besser gestellt werden.

Das bedeutet aber nicht, dass der Swap allein für jede der beteiligten Parteien am Ende einen Gewinn abwirft. Noch einmal: Swaps sind wie alle Derivate bilaterale Verträge, bei denen der Gewinn einer Partei sich aus dem spiegelbildlichen Verlust der Gegenseite ergibt. Korrekt ist – bezogen auf das Modell – lediglich die Aussage, dass das Gesamtpaket von Swap und Darlehen in einer Idealwelt, in der eine Bank keinen Informationsvorteil gegenüber ihren Kontrahenten ausnutzt, preiswerter ist als die ursprüngliche direkte Darlehensaufnahme.

In der Realität neigen Kontrahenten jedoch dazu, den Swap isoliert zu beurteilen und sind bei Verlusten aus dem Derivat enttäuscht, dass das vermeintliche Win-Win-Versprechen aus ihrer Sicht nicht gehalten wurde.

Bonitätsbetrachtung

Hull selbst verweist in seinem Buch zudem auf den wichtigsten Einwand: Die Unterschiede in den Refinanzierungsbedingungen beider Unternehmen sind nämlich nicht rein zufällig, sondern spiegeln die unterschiedliche Bonität beider Kontrahenten wider.

Bei variablen Darlehen hat der Darlehensgeber die Möglichkeit, den Aufschlag zu den regelmäßigen “Reset-Terminen” anzupassen, sofern sich die Kreditwürdigkeit des Darlehensnehmers verschlechtert hat und kann die Prolongation des Darlehens im Extremfall sogar verweigern. Bei Festzinsvereinbarungen ist der Darlehensgeber über die gesamte Laufzeit an seine Zusage gebunden, was dazu führt, dass bei Festzinsdarlehen mit einem bonitätsschwachen Kontrahenten höhere Aufschläge als bei variablen Darlehen eingefordert werden müssen.

Beide Unternehmen sind zudem Risiken ausgesetzt, die bei direkter Aufnahme nicht existiert hätten:

- Unternehmen A muss befürchten, dass Unternehmen B als weniger kreditwürdiges Unternehmen auf dem Swap ausfällt – zumindest dann, wenn kein Besicherungsmechanismus existiert.

- Umgekehrt existiert dieses Risiko auch für Unternehmen B, denn ein höheres Rating bedeutet ja nicht, dass ein Schuldner per se ausfallsicher ist. Lehman Brothers wurde kurz vor seiner Pleite von S&P mit einem A+ Rating bedacht, etliche Super Senior Tranchen von später gescheiterten CDOs wurden 2008 ebenfalls noch mit einem AAA-Prädikat durch die führenden Rating-Agenturen versehen.

- Unternehmen B hat zudem ein weiteres Problem: Die durch den Swap dargestellte Refinanzierung zu (insgesamt) 10,95% funktioniert nur dann, wenn der Gläubiger weiter bereit ist, das variable Darlehen zu EURIBOR + 1% zu prolongieren. Verschlechtert sich die Kreditwürdigkeit von B, so wird der Gläubiger aber einen höheren Aufschlag verlangen oder gar die Prolongation verweigern.

Fazit

Die Übertragung des komparativen Kostenvorteils auf Zinsswaps eignet sich großartig für eine Aufgabe in einer Bachelor-Klausur in Investition & Finanzierung. In der Realität stehen dieser Form der Kreditarbitrage jedoch erhebliche Einwände entgegen. Gleichwohl gibt es kaum einen Ökonomiestudenten, der nicht einmal in einer Vorlesung gesessen hat, in der ein Zinsswap als gelungenes Beispiel für eine Win-Win-Situation à la Ricardo präsentiert wurde.

Weshalb sich diese unkritische Darstellung des komparativen Kostenvorteils bei Swaps immer noch hartnäckig in Literatur und Lehrbetrieb hält (Kostprobe 1, Kostprobe 2, Kostprobe 3), darüber kann ich nur mutmaßen:

Es fällt auf, dass die meisten dieser Werke von Autoren stammen, die selbst niemals einen praktischen Umgang mit Zinsderivaten hatten und auf diesem Fachgebiet eher als Generalisten agieren. Das Themenfeld der Derivate ist meist eine Art “Kuppelprodukt” eines anderen Spezialisierungsgebiets (häufig Bilanzierung, Investition & Finanzierung u.ä,). Es gilt mal wieder die Ansage von Stromberg: Wer etwas über das Fliegen wissen will, sollte den Adler fragen – und nicht den Pinguin. – Womit ich jetzt nicht sagen will, dass der Pinguin nicht auch interessante Dinge erzählen könnte. Das kann er wohl – z.B. wie man barfuß im Schnee läuft, ohne sich zu erkälten.

Daneben sollte man immer berücksichtigen, dass viele Ökonomieprofessoren natürlich entsprechende Beziehungen zur Finanzindustrie unterhalten. Zwar ist es gewiss nicht so, dass die gesamte Professorenschaft sich nebenberuflich als Lobbyisten der Finanzdienstleister verdingt. Gleichwohl kann der regelmäßige Umgang mit einer Branche natürlich dazu führen, dass man sich unbewusst fremde Positionen zu eigen macht, die man ansonsten nicht in dieser Form vertreten hätte.

Ausblick

Bislang habe ich immer Fälle dargestellt, in denen zwei Parteien unterschiedlichen Interessen- oder Ausgangslagen im Rahmen eines Swaps zu einer (mitunter vermeintlich) vorteilhafteren Lösung gefunden haben. Dies kann m.E. allerdings nicht die starken Wachstumsraten der Derivatumsätze seit den 80er Jahren erklären. Der Hauptgrund dürfte vielmehr darin bestehen, dass Zinsderivate den Finanzdienstleistern selbst völlig neue Möglichkeiten bei der sog. Fristen- und Risikotransformation eröffnet haben. Mit diesem Anwendungsfeld von Swaps werde ich mich im nächsten Teil beschäftigen.